|

|

|

|

| 図追加H15#76 |  |

14R5#11 |

|

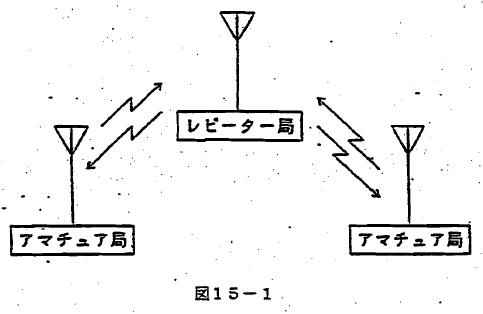

レピーター局の審査は、次の基準により行う。

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

| 図追加H15#76 |  |

注.

- H15#5

- 平成15年2月7日総務省訓令第5号による改正箇所 (52MHz帯の周波数を使用するアマチュア局のうち、500Wを超え1kW以下の空中線電力を指定するものの審査基準を定める件)

平成15年2月10日施行.- H15#76

- 平成15年8月11日総務省訓令第76号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)

平成16年1月13日施行.- H19#31

- 平成19年7月31日総務省訓令第31号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)

平成19年8月1日施行.- 別表1

- 「電波法関係審査基準 別表1」を指しており,そこには以下の記述があります:

1 周波数の割り当てが可能な無線局の目的又は用途等の一覧

2 無線局の目的又は用途等ごとの周波数一覧表- H24#23

- 平成24年7月11日?総務省訓令第23号(電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)

平成24年7月10日施行・平成24年7月9日適用- H26#50

- 平成26年12月17日総務省訓令第50号による改正箇所 (電波法関係審査基準の一部を改正する訓令)

平成27年1月5日施行.

備考.

- 「シフト幅」や「トーン周波数」に関する規定がありませんね.これらはJARLが以下の中で規定しています.

- 「アナログ方式のレピータ局の周波数及び無線設備等の条件について」

- 「デジタル方式のレピータ局の周波数及び無線設備等の条件について」

- 「アシスト局の周波数及び無線設備等の条件について」

- および,上述の三項のすべてに係る「(別表)」

ありかは,『社団法人日本アマチュア無線連盟規定類集(第25版)』,pp.168-185.

- そもそも「レピーターバンド」の規定がありませんね.これらはH8告示664「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」の中で定められています(1項の表の,「注8」).

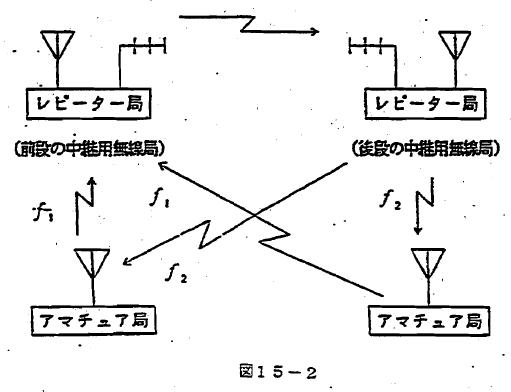

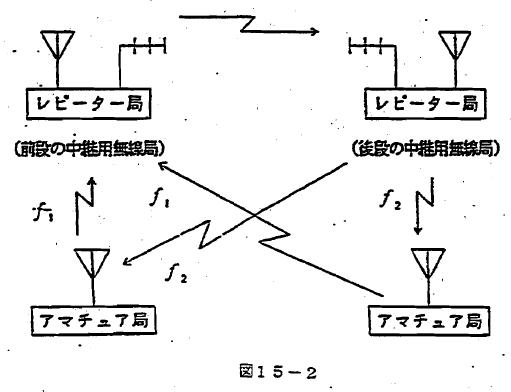

- 図15-2の形を取る28MHz帯のレピータは3局ありましたが,すべてQRTしています.

「前段の中継用無線局 → 後段の中継用無線局」,すなわち,「受信局→送信局」の中継回線には,430MHz帯または1200MHz帯が用いられていました.

その後,六甲山に新設されたJP3YHYは,送受信点間を有線(WiRES)で接続しています.

28MHz帯レピータ(JP3YHYのほかはQRT) 受信周波数

(MHz)受信局 中継回線 送信局 送信周波数

(MHz)QTH 29.58→ JP1YEY ―430MHz帯→ JP1YEE →29.68 小笠原村 29.52→ (コール無) ―WiRES→ JP3YHY →29.62 TX:神戸市灘区六甲山町(旧オリエンタ ルホテル近く)

RX:同(六甲 山郵便局近く)29.57→ JR6YU ―1200MHz帯→ JR6YT →29.67 TX:糸満市字武富

RX:浦添市字前田29.55→ JP8YCW ―439.00MHz→ JP8YCV →29.65 TX:斜里郡斜里町

RX:網走市東網走

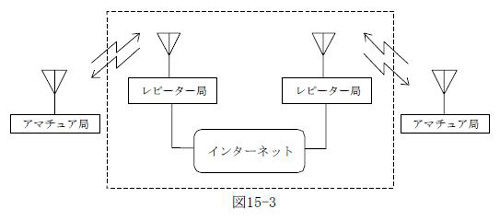

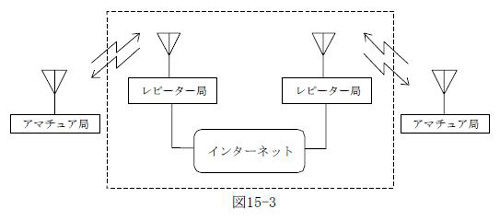

- 図15-3にあるとおり,アナログレピータをインターネット(公衆網)で接続することは,禁止されていません.

実際,以下のように表され,接続されています.

- WiresII

430MHz帯のレピータ局 #6800D~#6899D のID

1200MHz帯のレピータ局 #6900D~#6999D のID

- EchoLink

コールサインに「-R」

一方,補助中継回線で接続することはダメです.

もっとも,コストを度外視してアシスト局を用いるのなら可ですが....- 難解な文,

“一の局ごとに必要に応じて最大3波*までのものであること。ただし、同時に送信する周波数の数から1を減じた数の波については、デジタル変調方式により通信を行うために使用するものに限る。”の絵解きは,コールブックの資料編(など)にあります.

*:アシスト局を擁しているレピーターの場合には,「最大4波」.

ありかは,『2008-2009 アマチュア無線局 JARL会員局名録』資料編 PART 3 2.(3) 「同一周波数で同時に送信できる周波数の数の制限」,p.付-8.

ひらたく言うと,“アナログFMは同一バンドで一波までしか認めません”ということです.

典型的には,右のようになります: 430DV+1200DV(+1200DD)+FM.- 『D-STARガイドライン』ほかは,ここ↓にあります:

http://www.jarl.or.jp/Japanese/7_Technical/d-star/